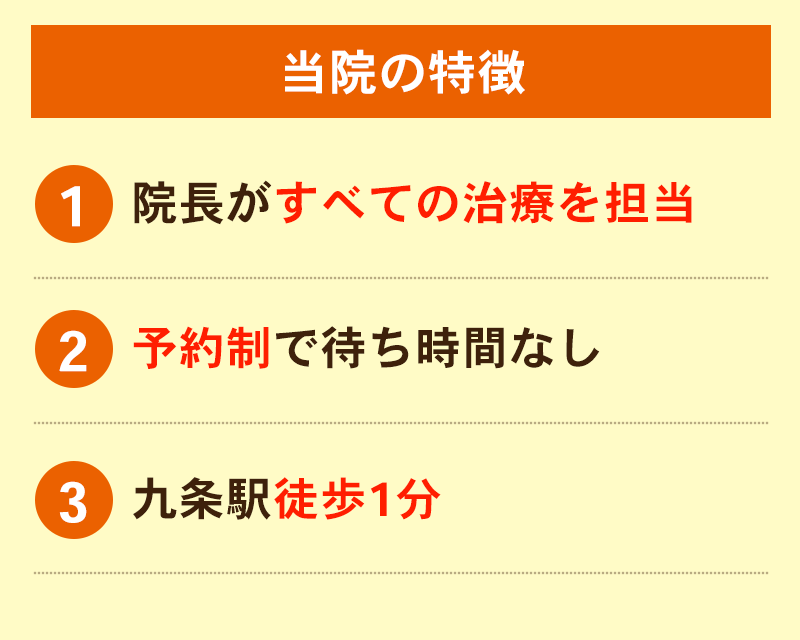

Blog記事一覧 > 新着情報 | 九条駅えんめい鍼灸整骨院 - Part 3の記事一覧

8/11(日)~8/14(水)まで休診いたしますm(__)m

8/15(木)から通常通り診療いたします。

4/27(土) 休診

4/28(日) 休診

4/29(月・祝)休診

4/30(火) 9:00~12:40 14:40~20:40

5/1 (水) 午前診療 9:00~13:00

5/2 (木) 9:00~12:40 14:40~20:40

5/3 (金・祝)8:40~15:40

5/4 (土・祝)8:40~15:40

5/5 (日・祝)休診

5/6 (月・祝)8:40~15:40

えんめい鍼灸整骨院です。

本日のブログではヘルニアの症状と対策について詳しく解説をしていきます。

ヘルニアとは?

ヘルニアは、通常、内臓が本来あるべき位置から脱出する際に発生する状態です。一般的には、腹壁の弱い箇所や穴を通って内臓が突き出ることで起こります。最も一般的なヘルニアは、腹部の腹壁の弱い箇所から腸が突出する腹壁ヘルニアです。他にも、鼠径部ヘルニア(股ヘルニア)、股関節ヘルニア、椎間板ヘルニアなどがあります。ヘルニアはしばしば軽度な不快感や痛みを引き起こしますが、深刻な場合には手術が必要なこともあります。

腰椎椎間板ヘルニアとは?

ヘルニア症状を患っている方の中で、当院がケアを行うことができる症状が腰椎椎間板ヘルニアとなります。正確にはヘルニアの症状を改善するのではなく、ヘルニアの原因となっている筋肉や骨格の歪みを改善することで症状を緩和させていきます。

腰椎椎間板ヘルニアは、腰椎(背骨の下部)の間にある椎間板が破れ、その中から内部のゲル状の部分が外に突出する状態です。通常、椎間板は脊椎の骨同士の間にあって衝撃を吸収し、柔軟性を与える役割を果たしています。しかし、様々な要因によって椎間板が破れたり圧迫されたりすると、椎間板の内部のゲル状の部分が外に突出し、周囲の神経や組織を圧迫することで痛みやその他の症状を引き起こすことがあります。

腰椎椎間板ヘルニアの主な症状には、腰や臀部から下肢にかけての痛みやしびれ、筋肉の弱さ、感覚異常などがあります。これらの症状は患部の場所やヘルニアの大きさによって異なります。腰椎椎間板ヘルニアは、加齢や姿勢の問題、怪我、過度のストレスなどの要因によって引き起こされることがあります。

診断は、症状の詳細な評価、身体検査、画像検査(MRIやCTスキャンなど)によって行われます。治療法は、軽度の場合は安静と物理療法、薬物療法、注射、手術などがあります。個々の症状や状態に応じて、医師との相談のもとで適切な治療計画が立てられます。

当院では腰椎椎間板ヘルニアのケアも行っております

腰椎椎間板ヘルニアの症状を改善し、症状を管理するためのいくつかの対策があります。以下に示します。

- 休息と適切な姿勢の維持:患部を休めることで症状の悪化を防ぎ、正しい姿勢を保つことで椎間板にかかる負荷を軽減できます。

- 水泳やウォーキングなどの軽度の運動:低負荷で筋力を増強し、柔軟性を維持する運動は、腰椎椎間板ヘルニアの症状を改善するのに役立ちます。

- 物理療法:理学療法や脊椎操作療法などの物理療法は、筋肉を強化し、姿勢を改善し、痛みを軽減するのに役立ちます。

- 整体治療:体のバランスを整えることで筋肉の緊張が緩和され、痛みを軽減することが可能です。

- 手術:重度の症状や痛みが持続する場合、手術が必要な場合があります。手術は最終手段として検討されるべきであり、他の治療法が効果的でない場合に行われます。

- 体重管理:過体重は腰椎椎間板ヘルニアの症状を悪化させる可能性がありますので、健康的な体重を維持することが重要です。

これらの対策は、医師や理学療法士との相談のもとで行うことが重要です。個々の症状や状態に合わせて適切な治療計画を立てることができます。

えんめい鍼灸整骨院です。

本日のブログではテニスの症状と対策について詳しく解説をしていきます。

テニス肘について

テニス肘は、肘の外側にある腱(筋肉を骨につなぐ組織)に炎症が起こることで引き起こされる痛みや不快感です。テニスをする人だけでなく、テニス以外の活動でも発症することがあります。以下に、テニス肘の症状とその痛みを緩和するための対策をいくつかご紹介します。

テニス肘の症状

- 痛み 外側の肘や腕に痛みが生じることがあります。特に握る動作や手首を反らせる動作をするときに痛みが増します。

- しびれやチクチク感 腕や手のしびれやチクチク感があることもあります。

- 弱さ 腕や手の力が弱まることがあります。

- 痛みの増加 使用する筋肉や腱に負荷がかかると、痛みが増すことがあります。たとえば、物を持ち上げる、ドアを開ける、文房具を使うなどの日常動作でも痛みを感じることがあります。

テニス肘の痛みを緩和するための対策

- 安静 炎症が引くまで、痛みを引き起こす活動を避けましょう。テニスなどのスポーツや、握る・持ち上げるなどの動作が痛みを引き起こす場合は控えることが重要です。

- 氷や冷却 炎症を抑えるために、痛みがある部位に氷や冷却パックを数分間置いてください。毎日数回繰り返し行うと効果的です。

- ストレッチと強化運動 柔軟性を保つために肘や腕のストレッチを行い、また関連する筋肉の強化を行うことで、テニス肘の再発を予防することができます。

- テニス肘サポーターの使用 テニス肘用のサポーターを使用することで、肘の安定性を高め、痛みを軽減することができます。

- 医師の相談 症状が重い場合や自己ケアで改善しない場合は、専門家である医師や理学療法士に相談しましょう。物理療法やその他の治療法が必要な場合があります。

当院でもテニス肘の症状改善を得意としております

当院ではテニス肘の症状改善を図るために専門治療を提供しております。当院ではテニス肘の改善には痛めた筋肉の緊張を緩和させることが大切であると考えており、体のバランスを整える整体治療や電気治療などを行うことで筋肉・神経のバランスを整えて、痛みの早期改善を図ります。少しでも気になる症状がありましたら是非当院にご相談下さい。

えんめい鍼灸整骨院です。

本日のブログでは眼精疲労の症状と対策について詳しく解説をしていきます。

眼精疲労について

眼精疲労は、長時間のデジタルデバイスの使用、読書、運転、あるいは他の近視作業によって引き起こされる一般的な問題です。以下に、眼精疲労を改善し、その対策を講じるためのいくつかの方法をいくつか紹介します。

1.適切な休憩をとる: 長時間のスクリーン作業や読書の後は、20分に1回の休憩を取るようにしましょう。この休憩中には、目を離して遠くを見たり、ストレッチをしたり、目を閉じてリラックスしたりすると良いでしょう。

2.適切な照明と画面設定: 作業環境の照明を調整し、スクリーンの輝度やコントラストを調整して目の負担を減らします。また、デバイスの画面を清潔に保ち、眩しさを軽減するためにブルーライトカットフィルターを使用することも有効です。

3.適切な視力補正: もし視力が問題なら、適切なメガネやコンタクトレンズを使用してください。視力補正が正確であれば、目を酷使する必要がなくなります。

4.適度な眼の運動: 作業中に眼球を動かしたり、視点を変えたりする簡単な運動を行うことで、眼精疲労を軽減できます。例えば、時計回りと反時計回りに目を回す、遠くを見つめるなどです。

5.適切な姿勢とデバイスの配置: デバイスを使う際は、正しい姿勢を保ち、画面との適切な距離を保つようにしましょう。画面は眼の高さにあり、垂直方向に15〜20度下向きに配置すると、首や肩の負担が軽減されます。

6.良好な睡眠と栄養: 良好な睡眠を確保し、バランスの取れた食事を摂ることで、眼の健康を維持できます。特に、ビタミンA、C、E、オメガ3脂肪酸、ルテインなどの栄養素が目の健康に良いとされています。

眼精疲労の治療法について

眼精疲労の治療は、その原因や症状の程度によって異なります。一般的には、以下のような方法が使われます。

1.休息と眼のリラックス: 最も基本的な治療法は、目を休めることです。デジタルデバイスや近視作業の使用を避け、定期的な休憩を取り、目をリラックスさせることが重要です。

2.目薬: 眼精疲労による目の乾燥や不快感を緩和するために、人工涙液や目の保湿剤を使用することがあります。これらの目薬は、目の乾燥や炎症を和らげ、快適さを取り戻すのに役立ちます。

3.ブルーライトフィルター: デジタルデバイスから放出されるブルーライトは、眼精疲労の原因となることがあります。ブルーライトカットフィルターを使用することで、ブルーライトの影響を軽減し、目の疲れを軽減できます。

4.眼球マッサージやストレッチ: 目の周りの筋肉を緩和するために、眼球マッサージや目のストレッチを行うことが有効です。これにより、眼の血行が促進され、疲れや緊張が和らぎます。

5.眼科検査と処方箋: 眼精疲労が重度で持続的な場合は、眼科医による詳細な検査が必要です。視力の問題や眼の異常が見つかれば、処方箋が必要な場合があります。適切な眼鏡やコンタクトレンズを処方することで、眼精疲労の症状を軽減できます。

6.生活習慣の見直し: 適切な睡眠、バランスの取れた食事、定期的な運動など、健康的な生活習慣の確立が眼精疲労の管理に役立ちます。

眼精疲労の治療には個々の状況や症状に応じてアプローチを調整する必要があります。重度の症状が持続する場合や、症状が進行する場合は、眼科医に相談することが重要です。

当院でも眼精疲労の症状改善を得意としております

当院では眼精疲労の症状改善を図るために専門治療を提供しております。当院では眼精疲労の改善には体の血流(代謝)を改善することが大切であると考えており、体のバランスを整える整体治療や電気治療などを行うことで筋肉・神経のバランスを整えて、痛みの早期改善を図ります。少しでも気になる症状がありましたら是非当院にご相談下さい。